伊賀と伊勢を結ぶ『しおないの道』

伊賀と伊勢を結ぶ『しおないの道』

昭和57年12月号

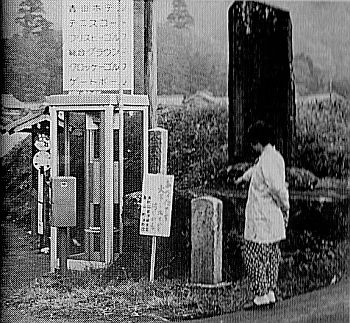

霧生のバス終点の三叉路には大きな「道路改修の碑」が建っていますが、その下の片すみに見落としてしまうほどの小さな石の「道しるべ」があります。

碑面はあまり鮮明でなく、克明に文字を追っていくと、

右 やち、わかみや是より六五丁

左 しおない、津、松阪

と刻まれているのが見られます。裏に明治26年と刻まれています。

右に行けば古田をこえ八知を経て若宮(美杉村川上)への道程をはっきり示していますが、左に道をとると、しおないを経て津、松阪に通じていることはわかりますが「しおない」というところはどこなのか、現在の地図には出てきません。

「しおみ」ではないかと碑をなぜてみましたが「しおない」なのです。古老に尋ねても知らないと言われたのですが、古地図や「白山町誌」などを調べると「しおない」は「庄内」と書き、現在の城立の字中にあることをやっと発見しました。

この小さな「道標」は昔の旅路を物語っています。現在の布引峠をこえる道が昭和11年完成したことを「大きな碑文」に麗々しく刻まれていますが、「しおない」の道は、この道が出来るまで塩見峠をこえて伊勢に出る重要なルートだったのです。

塩見峠は、「三国地志」には潮見峠と書かれ、この峠に立てば伊勢の海が一望に見える絶景であり、塩や魚を運ぶ伊勢と伊賀とを結ぶ「塩の道」でもあったとされています。さらには万葉時代、持統、聖武両帝が大和から伊勢へ行幸された官道であるとの伝承もあり、この小さい「道標」に限りないロマンが拡がるのを覚えます。

昭和57年目次

19.元旦の初歩きコース尼ケ岳登山 昭和57年1月号

20.商売繁盛と福徳の神青山恵比寿 昭和57年2月号

21.近代的な装いを見せる矢持橋界隈 昭和57年3月号

22.老川の地に創建された伊賀東照宮 昭和57年4月号

23.水車の水も引いた宮の淵井堰 昭和57年6月号

24.力強く生きることを教える羽根不動院 昭和57年7月号

25.下川原の恩人前川の祐年(ゆうねん)さん 昭和57年9月号

26.流されたご神体高尾の神明宮 昭和57年10月号

27.昔ながらの神事を続ける阿保東部大当講 昭和57年11月号

28.伊賀と伊勢を結ぶ『しおないの道』 昭和57年12月号