兼好ゆかりの薬師寺跡

兼好ゆかりの薬師寺跡

昭和58年10月号

青山町には、現存19のお寺があり、新しく改築されたりして、それぞれの菩提寺として信仰をあつめています。

どのお寺も開山以来の寺史を持ち、法灯を守って今日にいたっていますが、江戸時代には大小合わせて多くの寺院があり、江戸幕府に提出した「東使監藩問対策(藩政報告書)」には「伊賀寺数631寺」とあり、さらに「宗国史のうち伊賀誌」には「498寺」が記載され、青山町の分だけでも「33」寺が数えられています。

こうした多くの寺も、江戸末期から明治初期にかけて、小寺や無住寺が廃寺統合され、現在の「19」になったとされています。

種生の常楽寺の東北300mの小高い丘の上にも、廃寺となった「薬師寺」の跡があります。

矢地から国見・高尾に通じる旧道の「門坂」を上りつめたところ、忠魂碑の丘と並んで、種生を一望に見渡す景勝の地にあります。

薬師寺は「伊賀誌」にも、小川内の戒禅寺とともに記録されており、薬師如来を祀った古寺といわれ、南北朝時代に国見山に隠楢(いんせい)した兼好法師も信仰したという伝承があり、「子安観音」とともに、村人の信仰を受けていました。

明治初年無住となったので、廃寺となり、仏像や寺物も常楽寺に移されてしまいました。

この跡地を種生区と老人クラブが整備し、梅が植えられ、兼好法師にちなんで「徒然園」と呼ばれるようになりました。

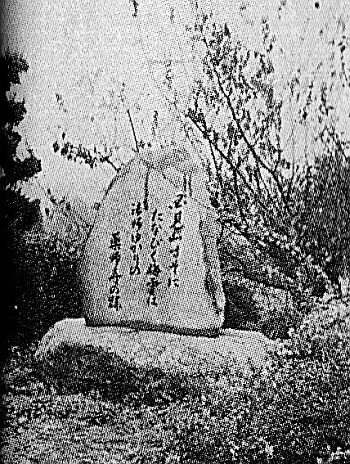

薬師寺の跡を偲んで、昭和54年、隣の宮本佐太郎さんが「国見山すそにたなびく梅雲は 法師ゆかりの薬師寺のあと」と詠んだ句碑を建てられ、梅林の美しさに一段と景趣を加えています。

薬師寺跡にたつ句碑

昭和58年目次

29.幻の重要文化財羽根亀井家大邸宅 昭和58年1月号

30.青山町の北に眠る城氏朝妻堡 昭和58年2月号

31.伊勢の堺、伊賀齋王堺屋の祭祀場跡 昭和58年3月号

32.霊験あらたか小河内の金毘羅さん 昭和58年4月号

33.歴史散策の小道 阿保頓宮跡から七つ塚へ 昭和58年5月号

34.村の生活を守る境目塚 昭和58年6月号

35.堀抜水路と儀八翁 昭和58年7月号

36.滝の熊野三所神社 昭和58年8月号

37.阿保から老川如来さん参りの近道 八鉢道の今昔 昭和58年9月号

38.兼好ゆかりの薬師寺跡 昭和58年10月号

39.諸木の子安地蔵 昭和58年11月号

40.寿福の神さま下川原の弁天さん 昭和58年12月号