座禅石と種子曼荼羅

座禅石と種子曼荼羅

平成元年3月号

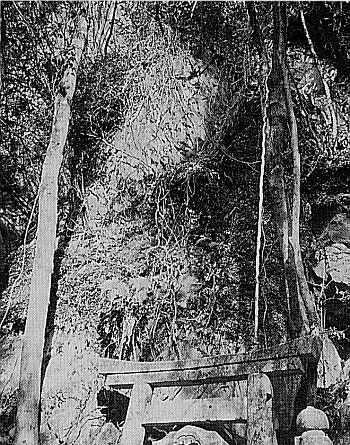

奥鹿野の久昌寺の裏山に座禅石と云われる奇岩がある。三国地志久昌寺の項に「按座禅石ト云奇岩アリ」と記されているところから、その昔この寺が佛心宗久松寺と云われた頃から、各地を修業しながら旅をしていた僧侶がこの地に来て、何日かこの岩で座禅をして自分を研いたのではと思う、との云い伝えがある。

この岩は5段からなり、それぞれの段の上部は平坦になっていて、座禅をする場所がある。面前の岩から最上段の岩まで約15m、一番大きな岩は縦に大きく割れ、そこから落葉樹が芽吹き、蔦が巻き異様な姿は天を睨むかのようである。2段目の岩から最上段の岩までは段を追うごとに小さくなり、最上段の岩は土や枯葉に埋れて岩の背を少しばかり見せている。座禅石の前には、元禄14年(1701年)の建立と記した庚申供養塔が祭られている。

また久昌寺には、元禄から享保年間(1688~1735年)にかけての文化財が多く保存されているなかで、「磨崖仏種子曼荼羅」がある。この石仏は、寺から墓地に通じる坂道の途中にあり、種子曼荼羅のほか「元禄7年(1694年)古岩代施主山田」等の銘がある。曼荼羅とは、仏教の神々を配列した図または塔のことで、種子曼荼羅は神々を表示する梵字の記号(種子と云う)だけを表したものを云うようです。

昭和64年/平成元年目次

101.金の鳥を納めた「唐櫃石(からひついし)」の謎 昭和64年1月号

102.文殊の不動さん 平成元年2月号

103.座禅石と種子曼荼羅 平成元年3月号

104.雨乞いや豊作祈念のかんこ踊りの歌本 平成元年4月号

105.原始農耕時代の遺物か?川上の道祖神 平成元年5月号

106.黒住教名賀教会所 平成元年6月号

107.伝説「おまん田」 平成元年7月号

108.蔵骨器が多数出土した安田中世墓 平成元年8月号

109.笹谷峠に建つ三つの村境地蔵 平成元年9月号

110.伊勢路の宿 平成元年10月号

111.むかしの如来道 平成元年11月号

112.信仰の拠点に立つ地蔵姿の庚申(こうしん)さん 平成元年12月号