朱の欄干と金色の擬宝珠 大村橋

朱の欄干と金色の擬宝珠 大村橋

平成8年11月号

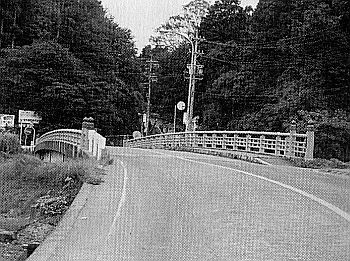

別府(べふ)地内の国道165号線の交通信号から、町道を南へ折れてすぐの木津川に架かる大村橋は、グレー色の金属とコンクリートの欄干の四隅部分が鮮やかな朱色に塗られ、その上に金色の真鍮(しんちゅう)製擬宝珠(ぎぼし)が8個飾られていて、伊賀では大変珍しくて有名らしい。

江戸時代前期(約300余年前)の参宮(初瀬=はせ)街道は、別府の東橋から、集落へ入らずに川の右岸沿いに西進し、この橋付近で川を越え、大村神社の森の下を通って阿保宿(じゅく)へ入ったので、ここは交通の要所であったようだ。

同時代の後期には、街道は川の右岸を通り、現在の阿保橋付近で渡るように変わったが、大正初年までは、石の飛び越えか、板の一本橋だったのであろう。

大正5年(1916)10月に、はじめて石製の狭くて低い潜水橋(せんすいきょう=増水すると水中に沈む橋)が架けられて、人びとは別府の石橋と呼んでいた。

昭和9年(1934)には、近代的なコンクリート橋に架け替えられたが、有名な大村神社(当時県社)にちなんで、大村橋と名付けられた。橋の名と架け替え年月を刻んだ欄干の石柱二基が、別府集議所の前庭に保存されている。

現在の橋は、桐ヶ丘住宅団地の開発などで、人や車両の通行の急増を予想して、昭和60年5月に架け替えられ、片側に歩道のある立派な橋である。今や大村橋は、神社や小・中学校、団地などへの通行にとどまらず、国道と奥地との連絡路の橋として、重要な使命を果たしている。

平成8年目次

185.笛吹の伝説と千方(ちかた)の四鬼窟(よつおにいわや) 平成8年1月号

186.山中半右ヱ門 本陣跡碑 平成8年2月号

187.最も代表的な古墳 羽根・狐塚古墳群 平成8年3月号

188.ロマンただよう桜峠の春 平成8年4月号

189.奥鹿野の菩提寺 保徳山久昌寺 平成8年5月号

190.霧生の鉱山跡 平成8年6月号

191.小さな磨崖仏(まがいぶつ)阿保の子安地蔵さん 平成8年7月号

192.老川の中世城館 若山氏城 平成8年8月号

193.権現谷の双つ渕(ふたつぶち) 平成8年9月号

194.腰山の峯道(みねみち) 平成8年10月号

195.朱の欄干と金色の擬宝珠 大村橋 平成8年11月号

196.矢生(やお)中学校の上高尾分校 平成8年12月号