腰山の阿弥陀さん

腰山の阿弥陀さん

昭和59年11月号

春は桜と深山つつじ、秋は色づく紅葉と四季おりおりの景色を見せてどっかと腰をおろしたように見える阿弥陀さんの山。

この山に年代は不詳ですがお堂とその中に石仏一体、明治以前は石仏だけでお堂はなかったのではと思われる程風化して、刻まれた仏像すらハッキリと見ることができないくらいである。

1400年頃、腰山には顕徳寺と社向寺があった(三国地志では廃寺として出ている)阿弥陀堂の附近の山から五輪塔が沢山出ているところから、社向寺の奥の院のようである。またお堂の奥には中世(1300年~1500年頃)の城跡(行者山城)があり、参道附近にも砦跡や宅跡があるので、当事ではこのあたりは相当重要な所であったようである。

阿弥陀堂の前には石灯籠が一対(享保元丙申天八月吉日腰山彦左エ門と享保四己亥天十一月吉日施主長上と刻まれている)1715年頃に作られたものがある。

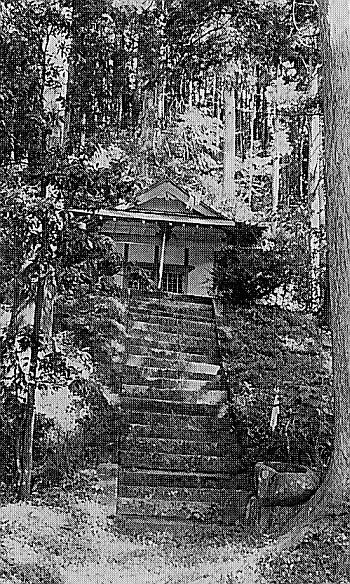

参道は急な登り坂で、両側には桜やつつじ、あせび、かえでなどが植えてあり、ちょっとした公園のようで堂に近づくと樹齢80~120年位の桧が茂り、昼でもうす暗い感があり、中腹から南方を見ると腰山の佇まいが手に取るように広がり、木立の枝をとびかう小鳥の声が聞こえて秋の眺めを一層ひき立てている。

毎年4月15日は阿弥陀さんの命日で、区内の梅花講の会員や区民がこぞってお参りし、そのご利益をいただくほか婦人会のお世話で福引やモチまき、更には現代流行のカラオケなどがとび出して桜の花の下で一日ゆっくりと楽しむのが例となっている。

こうした行事は古さと新しさをミックスして、老いも若きも一緒になって何時の時代までも続いてほしいものである。

昭和59年目次

41.町内で最も古いといわれる寺脇の宝厳寺(ほうごんじ) 昭和59年1月号

42.巨岩に刻まれた高尾鈴又の不動明王 昭和59年2月号

43.じもとではかんじょうしの霧生城址 昭和59年3月

44.別府の十王石仏 昭和59年4月号

45.葛原氏・滝野氏の祖先 昭和59年5月号

46.古代のルートをしめす老川如来への道分地蔵 昭和59年6月号

47.とんがり嶽の地蔵さま 昭和59年7月号

48.大昔の古戦場 伊賀の青墓 昭和59年8月号

49.敬叟(けいそう)禅師産塚をたずねて 昭和59年9月号

50.火伏、鎮火の神 秋葉さんと愛宕さん 昭和59年10月号

51.腰山の阿弥陀さん 昭和59年11月号

52.神風の昔がしのばれる柏尾の懸仏(かけぼとけ) 昭和59年12月

目次昭和60年へ