元旦の初歩きコース尼ケ岳登山

元旦の初歩きコース尼ケ岳登山

昭和57年1月号

青山町の南端、伊勢との国境に聳える尼ケ岳は、伊賀で一番の高さ(957.7m)を誇り、古文献にも、大山岳(おおやまだけ)首岳(つむりだけ)などと記されている伊賀の名山である。

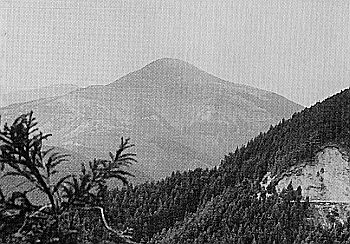

町内からでは、一望できる地点が殆どないのが残念だが、上野市あたりの平地から望むと、伊賀富士の名にふさわしい優雅な山容を見ることができる。

この山は何百年もの昔、海底火山の爆発によって噴出した溶岩が、その後の隆起運動によって陸地となり、更に高く盛り上がったもので、近くの大洞山や倶留尊山などとともに、室生火山群を形成している。20年前山麓でイルカの化石が発見され、太古ここが海底であったことが証明されたが、貝や植物の化石も多く、中学社会科の教材となる山でもある。

その名のとおり、尼さんの頭のようにまんまるい山頂部は、冬期雪に覆われるが、東海自然歩道の整備により、頂上まで階段がつけられたので、老人子供でも気軽に楽しめる。地元の高尾では、通称「ダケ」と呼び、毎年1月1日の朝、初登りをするならわしがあったが、2年前からは公民館行事として、上高尾バス停から頂上まで、初歩き登山を実施し、一般町民の参加も呼びかけている。

桜峠付近から尼ヶ岳を望む

頂上では、伊勢伊賀両国の信仰を集めてきた大日如来石像の安らぎが待ち、中腹には、古代から桜並木の街道(県道青山美杉線)として有名な桜峠が開けるなど、ロマンの香りも高いこの山に、一度は登ってみることをすすめたい。

昭和57年目次

19.元旦の初歩きコース尼ケ岳登山 昭和57年1月号

20.商売繁盛と福徳の神青山恵比寿 昭和57年2月号

21.近代的な装いを見せる矢持橋界隈 昭和57年3月号

22.老川の地に創建された伊賀東照宮 昭和57年4月号

23.水車の水も引いた宮の淵井堰 昭和57年6月号

24.力強く生きることを教える羽根不動院 昭和57年7月号

25.下川原の恩人前川の祐年(ゆうねん)さん 昭和57年9月号

26.流されたご神体高尾の神明宮 昭和57年10月号

27.昔ながらの神事を続ける阿保東部大当講 昭和57年11月号

28.伊賀と伊勢を結ぶ『しおないの道』 昭和57年12月号