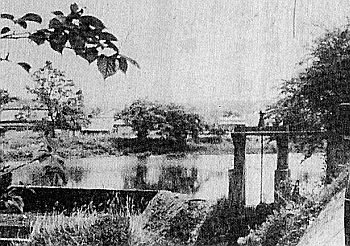

水車の水も引いた宮の淵井堰(いせぎ)

水車の水も引いた宮の淵井堰(いせぎ)

昭和57年6月号

水の流れと水車はよく詩歌にうたわれ、日本人好みの詩情があって親しまれてきた。

その水車がつい50年前まで阿保(あお)の東西にそれぞれあったと聴いて尋ね歩いた。ひとつは、広報1月号で紹介した大縄橋ともうひとつは阿保橋の近くでいずれも水車は橋の近くに有る。

満水の宮の淵井堰

阿保橋のたもとの「ならやさん」こと今も米穀商を営んでおられる福井昌美さん宅を訪れた。

今は低い建物であるが、その昔屋根より高い大きな羽根車がコトン、コトンと廻っていたのかと思うとつい上を見上げてしまう。もと水車のあったところは、広くてうす暗い。目が暗さに慣れてくるにつれて、樫の木製の水車の部品らしいものが確かめられた。ここが明治から昭和にかけて70年の長い間、阿保近在の人たちの糧を搗(つ)いていたとは想像できない。

足もとの導水路をたどると今は堰き止められているが土蔵の南を流れる水路に出る。さらに流れに添って、約200m上ると大きな宮の淵井堰に至る。

昔の水車用の取水口は、これより50m下であったらしいが、昭和26年、塚本阿保町長の時代に改修されて、今の宮の淵井堰は、幅約58m高さ2mの小さなダムのようで常時5千トンを保水している。この井堰は、水田の灌漑が主であるが、町の上水道の取水、阿保前川の水源であり防火用水の役目も果たしている。

昔も今も水の用途の広いことは変わらない。

※地元では「いぜき」ではなく「いせぎ」と呼ばれています。

昭和57年目次

19.元旦の初歩きコース尼ケ岳登山 昭和57年1月号

20.商売繁盛と福徳の神青山恵比寿 昭和57年2月号

21.近代的な装いを見せる矢持橋界隈 昭和57年3月号

22.老川の地に創建された伊賀東照宮 昭和57年4月号

23.水車の水も引いた宮の淵井堰 昭和57年6月号

24.力強く生きることを教える羽根不動院 昭和57年7月号

25.下川原の恩人前川の祐年(ゆうねん)さん 昭和57年9月号

26.流されたご神体高尾の神明宮 昭和57年10月号

27.昔ながらの神事を続ける阿保東部大当講 昭和57年11月号

28.伊賀と伊勢を結ぶ『しおないの道』 昭和57年12月号