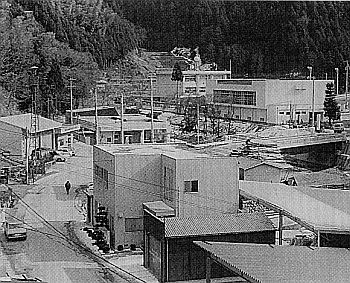

近代的な装いを見せる矢持橋界隈

近代的な装いを見せる矢持橋界隈

昭和57年3月号

矢持地区の公共施設が立ち並ぶ腰山の矢持橋界隈(かいわい・附近のこと)は、ここ数年の間に、建物がほとんど新築され、近代的な公共施設街としての装いを見せ地区発展の象徴となっている。

この附近が矢持の中心部となったのは、明治19年に矢持小学校の前身である『順風学校』という名の初等小学校の校舎が建てられたことに始まる。その建物は7間に3間のかや葺であったといわれるが、当事はまだ矢持村ではなく、霧生村、腰山村、諸木村、福川村、奥鹿野村が共立で創立したものである。

この5つの村が合併して『矢持村』となったのは、明治22年のことで、ときの政府が地方自治制度のために公布した『町村制』にもとづき県から合併勧告をうけたことによる。阿保村(大正9年に町制)上津村、種生村が誕生したのも同じ時期で、青山町として再合併するまで66年間、矢持村であった。新村の成立にともない、それまでの村は『大字』となり、役場は腰山に置かれた。

名賀郡史によると、この村名の原案は東村(種生は西村)というものであったが、県から「きわめて平凡で、村名としては軽率すぎる」と注意をうけ、同地に伝わる口伝(昔朝廷に矢竹を献上していたという伝説かと思われる)によって矢持に決めたといわれる。

新しくなった施設を列挙すると矢持郵便局(50年)、矢持小学校、農協矢持支所、腰山コミュニティ施設(53年)、矢持保育所、矢持橋(56年)などがあり、現在矢持小の体育

高台に建つ神光寺から腰山の中心地を望む 館を建設中である。

昭和57年目次

19.元旦の初歩きコース尼ケ岳登山 昭和57年1月号

20.商売繁盛と福徳の神青山恵比寿 昭和57年2月号

21.近代的な装いを見せる矢持橋界隈 昭和57年3月号

22.老川の地に創建された伊賀東照宮 昭和57年4月号

23.水車の水も引いた宮の淵井堰 昭和57年6月号

24.力強く生きることを教える羽根不動院 昭和57年7月号

25.下川原の恩人前川の祐年(ゆうねん)さん 昭和57年9月号

26.流されたご神体高尾の神明宮 昭和57年10月号

27.昔ながらの神事を続ける阿保東部大当講 昭和57年11月号

28.伊賀と伊勢を結ぶ『しおないの道』 昭和57年12月号