別府の十王石仏

別府の十王石仏

昭和59年4月号

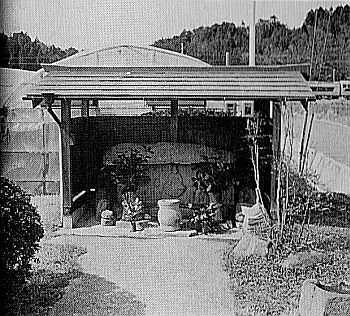

近鉄青山町駅の手前を東へ折れ、日生学園や別府に通じる道を300mほど進むと、左手に小さな御堂が目につきます。

その中には横に長い大きな石佛(高さ56cm・下幅140cm)が見え、11体の地蔵さんが浮き出しています。上部には自然石の笠石がのっているというお姿も珍しく、石佛愛好家たちからは貴重な文化遺産だと喜ばれています。

この地蔵さんは『十王石仏』といわれる佛さんで、冥土へ旅する人間どもを、この世とあの世の中間で待ちうけ、天国行きと地獄行きに振り分ける、恐ろしい裁判に当るのだ、と言い伝えられています。

中央には、裁判長の閻魔大王(エンマダイオウ)が睨みをきかしています。その左右には、初江王(ショコウオウ)変成王(ヘンジョウオウ)五道転輪王(ゴドウテンリンオウ)など9人の裁判官と、一番左手には書記官、と合計11体の石仏が刻まれ、なかなか盛観です。

こんな石仏が、何故この場所に残されているのだろうか、別府の古老に聞けば、江戸時代の中期、当事の別府村は、若い者が年々他村に出て行ってしまい、このままでは別府村の存続が危ぶまれるような状態になったのだそうです。家の長男でありながら、親も家も見捨てて家出する若者たちを何とかせねばという考えから、年寄りたちが思いついたのが、この『十王石仏』です。

村の乾(いぬい・西北)の方向、村のはずれにこの仏を祀っておけば、この前を通って村を出ようとする若者も、エンマ大王に恐れをなして出て行くのをやめるというわけです。

元禄2年(1689)の銘があり、「足止め地蔵」さんと、呼ばれているそうです。

昭和59年目次

41.町内で最も古いといわれる寺脇の宝厳寺(ほうごんじ) 昭和59年1月号

42.巨岩に刻まれた高尾鈴又の不動明王 昭和59年2月号

43.じもとではかんじょうしの霧生城址 昭和59年3月

44.別府の十王石仏 昭和59年4月号

45.葛原氏・滝野氏の祖先 昭和59年5月号

46.古代のルートをしめす老川如来への道分地蔵 昭和59年6月号

47.とんがり嶽の地蔵さま 昭和59年7月号

48.大昔の古戦場 伊賀の青墓 昭和59年8月号

49.敬叟(けいそう)禅師産塚をたずねて 昭和59年9月号

50.火伏、鎮火の神 秋葉さんと愛宕さん 昭和59年10月号

51.腰山の阿弥陀さん 昭和59年11月号

52.神風の昔がしのばれる柏尾の懸仏(かけぼとけ) 昭和59年12月

目次昭和60年へ