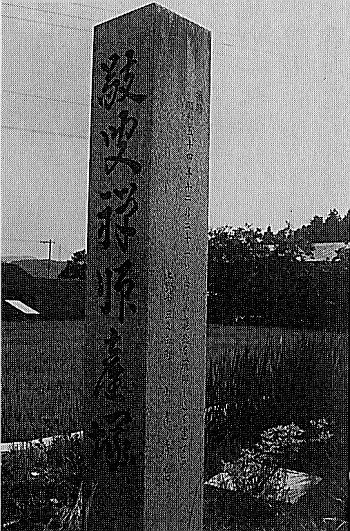

敬叟(けいそう)禅師産塚をたずねて

敬叟(けいそう)禅師産塚をたずねて

昭和59年9月号

昔から、山渓寺さんと呼ばれる高僧です。

禅師は、青山町北山の福島家に生れ、上津勝地の庄家山内家に奉公していたが、主人と些細な事で口論となり、不興を蒙り、出奔、宗教家への大志をいだき、上野山渓寺の天領和尚に任えた。その才能を認められ、仏道修業のため、本山(京都)東福寺に派遣され、刻苦し学徳を修め帰山、師に愛され師の遷化後、十世住職となり名声上る。

特に藤堂藩政、特に農政芳しからず、藩地農民の凶作つづきは、窮状見るにしのびず、禅師もいたく義憤の念を燃しつつある時、友生村、農民紺屋忠兵衛より、その状を聞き共に謀り、江戸幕府に直訴する事とし、直訴文を禅師が書し忠兵衛に渡す、同じ友生村の甚三が江戸藩宅に勤めるので託し、安藤老中に、カゴ訴せしめる。

事が露見して、藤堂藩公は激怒し、寛政4年ウル2月10日捕らえられ、忠兵衛死罪の後、禅師も久米川原にて斬首の刑に処せられた。その時の辞世歌に「民草に 露の命は すつる共 恵む心は 万代(よろず)の末」亦最後の言葉に、「我れ今罪無くして斬に逢う、滅後吾を弔う者は必ず頭より上の病を癒さん」と、

時寛政4年12月21日、42歳であった。

藩主も後で、世に名のある高徳の学僧をあたら断罪する非を悟り、日頃帰依する、津、龍津寺大世径山師に赦免状を託す、然し師が早駕籠(かご)でかけつけた時はすでに処刑が終った後であった。

禅師の法号は、前東福寺敬叟和尚大禅師とある。亦両親の墓は北山にあり、津龍津寺に首塚が径山師に依り葬られたのであろう、亦弟子が花垣予野の廃菩提寺に葬るのは遺体を密かに持ち出したのであろう。先年北山福島家入口に、産塚がつくられ故郷に帰られたのである。禅師の霊安らかなれと祈る。

昭和59年目次

41.町内で最も古いといわれる寺脇の宝厳寺(ほうごんじ) 昭和59年1月号

42.巨岩に刻まれた高尾鈴又の不動明王 昭和59年2月号

43.じもとではかんじょうしの霧生城址 昭和59年3月

44.別府の十王石仏 昭和59年4月号

45.葛原氏・滝野氏の祖先 昭和59年5月号

46.古代のルートをしめす老川如来への道分地蔵 昭和59年6月号

47.とんがり嶽の地蔵さま 昭和59年7月号

48.大昔の古戦場 伊賀の青墓 昭和59年8月号

49.敬叟(けいそう)禅師産塚をたずねて 昭和59年9月号

50.火伏、鎮火の神 秋葉さんと愛宕さん 昭和59年10月号

51.腰山の阿弥陀さん 昭和59年11月号

52.神風の昔がしのばれる柏尾の懸仏(かけぼとけ) 昭和59年12月

目次昭和60年へ