葛原氏・滝野氏の祖先

葛原氏・滝野氏の祖先

昭和59年5月号

伊勢路に、葛原氏と滝野氏の墓地がある。

両氏は、織田信長を経て、豊臣、徳川両大名の権力争い前後の時代に生きた豪族であった。

当事、伊賀には、領主らしき者も無く、小地主が谷々に勢力の網を張り巡らしていた。

葛原氏、滝野氏は、共に伊勢路に館を持つ小地主であった。

葛原氏は、東の町端れに館を構え、滝野氏は、私地(伊勢路地内165号線沿いの三軒家のあたり)に館を構え、侵入者に備え半士、半農の生活を送っていた。宗国史の功臣年表に依ると「慶長、己西14年、葛原半四郎百石、子後4百石」とあり、この人が初代半太夫を名のり、元和夷申6年3月に歿している。

元和元年5月、大阪夏の陣に出征するが、出陣にあたり、北山の比々岐神社、境内社石八幡宮に戦勝を祈願し、無事に故郷の土を踏むことが出来れば、石の大鳥居を奉献し奉ると誓った。

至情天に通じて、無傷で戦勝する。遺言に依り、五世威元が奉献した。

子孫はのちに、伊賀城代の下加判奉行となる。

藤堂高通が。久居領主となり葛原氏は、家老職に迎えられた。明治時代に、子孫は津市に在住している。葛原氏の家系に、箕浦作兵衛門の子女が嫁いでいる。当地の、箕浦氏、徳山氏もこの系統といわれ、善福寺に作兵衛守護佛大日如来像が祭られ、墓地の奥に円墳状の墓があり、これが初代の墓地といわれている。

滝野八右衛門氏は、慶長辛亥16年に、藤堂氏の家臣となり俸十囗を受け、大阪夏の陣の後、百五十石となる。この頃、伊賀囗の番役人であった。

戦乱の世なればこそ、両氏とも農民から武士になれたのだろうか。郷土の歴史を求めて、その足跡を探ってみよう。

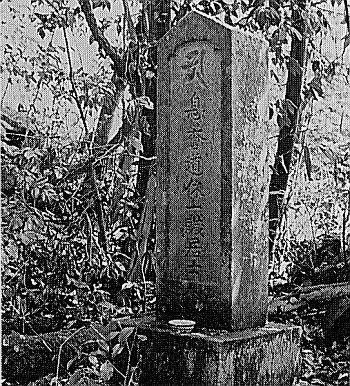

滝野氏の墓

昭和59年目次

41.町内で最も古いといわれる寺脇の宝厳寺(ほうごんじ) 昭和59年1月号

42.巨岩に刻まれた高尾鈴又の不動明王 昭和59年2月号

43.じもとではかんじょうしの霧生城址 昭和59年3月

44.別府の十王石仏 昭和59年4月号

45.葛原氏・滝野氏の祖先 昭和59年5月号

46.古代のルートをしめす老川如来への道分地蔵 昭和59年6月号

47.とんがり嶽の地蔵さま 昭和59年7月号

48.大昔の古戦場 伊賀の青墓 昭和59年8月号

49.敬叟(けいそう)禅師産塚をたずねて 昭和59年9月号

50.火伏、鎮火の神 秋葉さんと愛宕さん 昭和59年10月号

51.腰山の阿弥陀さん 昭和59年11月号

52.神風の昔がしのばれる柏尾の懸仏(かけぼとけ) 昭和59年12月

目次昭和60年へ