一本松の地蔵さん

一本松の地蔵さん

昭和61年10月号

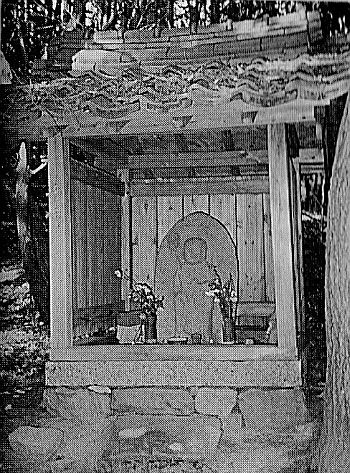

北山から比自岐に越える山道の峠に小さな祠があって、にこやかなお顔のお地蔵さんが祀られている。昔から“一本松の地蔵さん”と親しまれてきた。

県道青山枡川線を少しのぼって、本田哲雄さんの横から右に入る旧街道で、今は山仕事のほかはあまり使われていないが、中世から今世にかけて青山峠と北伊賀、上野地方を結ぶ伊賀の重要道路であった。

昔、この峠に大きな枝ぶりの良い松があって、俗に一本松といい峠を越す人々に親しまれた。その下に、通行者の安全を祈ってお地蔵さんが祀られたのである。

応安6年(西暦1373年)の銘があるので、今から600余年前に建てられたもので伊賀の石仏地蔵の中では最も古いものである。青山峠から伊賀路、北山、比自岐を経て北伊賀に出るこの街道は、とりわけ南北朝時代には武人の往来がはげしく、明治に入って鉄道が開通するまでは生活の上でも大事な道だった。

むかし、この峠で御馳走をさげた葬式の帰りに“キツネにだまされた話”や、“夕暮時、ひだり神につかれた話”が今も言い伝えられていて、淋しい峠みちは昔も今も変わらない。北山の人たちが折にふれてお参りし、お掃除をしたり、時の花などをお供えする。峠をわたる秋の風に今昔の憶いが一入(ひとしお)である。

昭和61年目次

65.高原の守り神 古田の市杵島神社 昭和61年1月号

66.伊勢路善福寺と藤堂作兵衛奉納の観音様 昭和61年2月号

67.薬師さん 昭和61年3月号

68.阿保宮道筋の「かんせい」地蔵と薬師堂 昭和61年4月号

69.天満神社の“珍しい山の神々” 昭和61年5月号

70.正治権現(しょうじごんげん)さん 昭和61年6月号

71.伝説「千方の笛吹き石」 昭和61年7月号

72.信仰と散策の浄域十七明神社跡付近 昭和61年8月号

73.旧峠道に建つ高座子宝地蔵 昭和61年9月号

74.一本松の地蔵さん 昭和61年10月号

75.河川の神 弁天様 昭和61年11月号

76.幻の温泉郷も含むなつかしの阿保小唄 昭和61年12月号