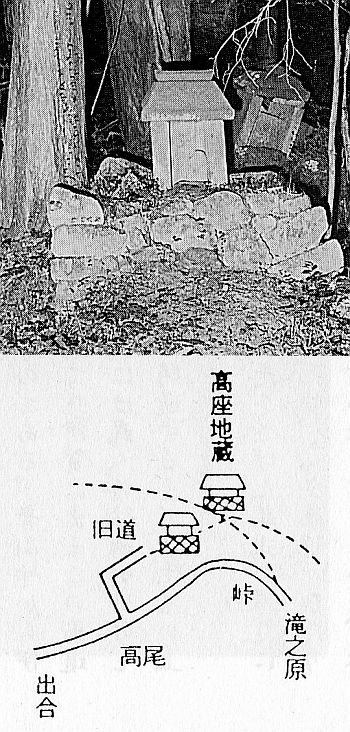

旧峠道に建つ高座子宝地蔵

旧峠道に建つ高座子宝地蔵

昭和61年9月号

高尾から名張市滝之原に通じる高座峠越えは杉林の中を縫う狭い県道であるが朝夕は通勤のマイカーで賑わう。

高座という名の通り昔から険しい峠道として知られた。現在の県道は大正13年開通したが旧道は更に奥にあり、いまは落葉に埋もれ通る人さえ無い山道、僅かに開けた峠の三叉路に、珍しい二つの「高座子宝地蔵」が建っている。

旧道をはさんで左に高尾、右に滝之原と同形の石室の中に幼児の形をした自然石の地蔵が祀られている。

石扉には「寛延三年奉造立」と刻せられている。

江戸中期の延享、寛延の年代には稲の大凶作に続いて南伊賀に疫病(伝染病)が流行し幼児が次々と感染し、このままでは全村の子供の生命が危ぶまれたとき、出合の信仰厚い「おすぎ」という母親が、一命を堵して、この奥山に籠り、一切の食を絶ち、鏡をたたきながら経文を唱え「疫病退散」と念じ、そのまま生仏となって昇天した。霊験あらたか、疫病は止み多くの幼児の生命が救われたと伝えられる。

この健気な「おすぎ」という母親の遺徳を慕って、峠に地蔵を建て尊信した。伝え聞いた隣の滝之原の人々も全く同形の地蔵を建て信仰したと伝えられる。峠を通る人々はここで一服憩ぎながら、この地蔵に深い愛着を持って道中の平穏と家族の安全を祈ったのであろうか。

安政年間に建てられた奉燈には高尾花岡氏、滝之原水野氏の寄進が刻まれている。いまも命日には幼児の形をした餅を供え、餅まきが行われる。

訪れる人もない峠道、二つの地蔵は残照の中にひっそりと立ちつづけている。

昭和61年目次

65.高原の守り神 古田の市杵島神社 昭和61年1月号

66.伊勢路善福寺と藤堂作兵衛奉納の観音様 昭和61年2月号

67.薬師さん 昭和61年3月号

68.阿保宮道筋の「かんせい」地蔵と薬師堂 昭和61年4月号

69.天満神社の“珍しい山の神々” 昭和61年5月号

70.正治権現(しょうじごんげん)さん 昭和61年6月号

71.伝説「千方の笛吹き石」 昭和61年7月号

72.信仰と散策の浄域十七明神社跡付近 昭和61年8月号

73.旧峠道に建つ高座子宝地蔵 昭和61年9月号

74.一本松の地蔵さん 昭和61年10月号

75.河川の神 弁天様 昭和61年11月号

76.幻の温泉郷も含むなつかしの阿保小唄 昭和61年12月号