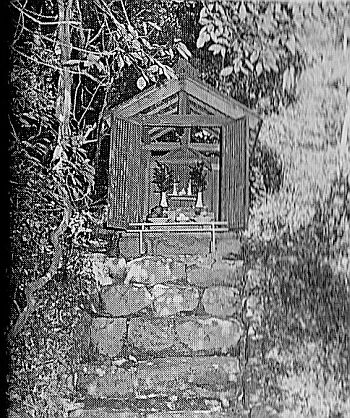

寿福の神さま下川原の弁天さん

寿福の神さま下川原の弁天さん

昭和58年12月号

下川原の弁天さん、市杵島姫神社は村の氏神として祭られてきました。しかし、明治22年の村制実施で、下川原村も上津村に合併され、神社は明治政府の政策によって、明治39年8月の神社整理令により一村一社の命がありました。

神社の間で、存続する社(やしろ)の事で、争いが生じました。奥鹿野(おくがの)、勝地(かちじ)が特に合祀に反対動議を起し、それぞれの存続を強く叫びました。下川原も反対しましたが小区のため無力であり、国の命令を受けた県が、村長に強く合祀を命令したので、同40年10月比々岐神社へ神体を移しました。2、3日もすると合祀した神体が、比々岐神社の神殿であばれて困るというので神体をかえすと申し入れがあったので、区民は喜んで迎え、祀りました。

県は許可なく祀る下川原弁天社の神体を今度は仏さんだろうからと北山の宝珠院に移して祀らせたが、住職さんからお堂が鳴動して眠れないので、下川原で引き取って欲しいと申し出があり、下川原で祀ることになりました。

下川原の人々は、よくよく縁のある神様と喜んで、神縁のありがたさに泣きました。しかし国県という権力者は、意地でもそれを許さなかったのです。

上津村長は中に入って、このことに苦しんだが、廃社として神社近くの西尾氏に宅神としてこの尊い弁天さんをあずけ、祀ってもらうことにし解決をした。弁天さんに参拝するものは、住民はもとより、近在近郷に及んだといいます。この社(やしろ)は「寿福」の神様とともに決断の神様であります。弁天さんを預かった西尾氏は、福神のご神徳によりますます栄えられています。ご商売の方は、一度ご参拝して福運を招いてみては、いかがでしょうか。

昭和58年目次

29.幻の重要文化財羽根亀井家大邸宅 昭和58年1月号

30.青山町の北に眠る城氏朝妻堡 昭和58年2月号

31.伊勢の堺、伊賀齋王堺屋の祭祀場跡 昭和58年3月号

32.霊験あらたか小河内の金毘羅さん 昭和58年4月号

33.歴史散策の小道 阿保頓宮跡から七つ塚へ 昭和58年5月号

34.村の生活を守る境目塚 昭和58年6月号

35.堀抜水路と儀八翁 昭和58年7月号

36.滝の熊野三所神社 昭和58年8月号

37.阿保から老川如来さん参りの近道 八鉢道の今昔 昭和58年9月号

38.兼好ゆかりの薬師寺跡 昭和58年10月号

39.諸木の子安地蔵 昭和58年11月号

40.寿福の神さま下川原の弁天さん 昭和58年12月号