阿保から老川如来さん参りの近道 八鉢道の今昔

阿保から老川如来さん参りの近道 八鉢道の今昔

昭和58年9月号

阿保東部の大田理容店さんの横から分岐する町道は、通称「八鉢(やはち)道」という元郡道で、大正末期の深瀬に県道が開通するまで、阿保―種生―矢持を結ぶ重要路線で、その後も老川如来さんへの近道として栄えました。一時は大変さびれていましたが、町営住宅団地、統合中学校建設や桐ヶ丘団地の開発で、再び脚光を浴び始めましたので、この道を南進しながら今昔や通称地名などをたどってみます。

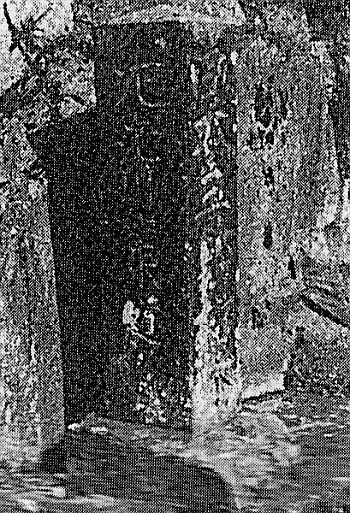

今、老川口バス停前にある「老川如来道」の道標は、戦時中まで阿保の大田さんの横の辻に建っていたもので、正面に「日本三躰如来是ヨリ四十丁」と、裏に弘化5年(1848)に建立したことが刻まれています。

元阿保にあり、今老川口にある如来道の道標

東法花寺(ひがしほっけじ)団地附近を「椿原(つばきわら)」といい、以前は人家は入口の三軒きりで、冬の夜など狐が出たものです。坂を上り戸根源工場の西の丘が「白土(しらつち)山」、宝楽山団地を経て阿保小学校の下が「雀ケ辻(すずめがつじ)」、屈曲して谷沿いに砂防ダムのある辺りが「殿林(とのばやし)」、急に曲って掘割に入りますが、ここは湧き水が多く松丸太を敷き並べてありました。統合中学校となった所は、赤松林で松茸がよく生え、昭和7年頃から「まる万」さんの参急指定松茸山でした。

掘割を出た付近が「百々(どんど)」で、大きな池が二つあり、その西側の丘に、14基の「桐ケ谷(きりがたに)古墳」が点在します。東側は今開発された桐ヶ丘団地、少し上った東側が「中ノ広(なかのひろ)」で「まる呉」さんの別荘地、さらに上った西側の○玉まるたまさんさんの別荘付近が「奥ノ広」、掘割を出て旧道と出合う付近を「十町場(じゅっちょうば)」といいますが、ここから阿保の町まで十町(約1.1km)の意味でしょう。

道が平らになった辺りを「城ノ越(しろのこし)」、西側が急に開け真下に川上発電所が見える所を「六本松」といい、真直ぐに山立へ出ますが、少し進んで東へ入ると山越えに老川への近道です。

昭和58年目次

29.幻の重要文化財羽根亀井家大邸宅 昭和58年1月号

30.青山町の北に眠る城氏朝妻堡 昭和58年2月号

31.伊勢の堺、伊賀齋王堺屋の祭祀場跡 昭和58年3月号

32.霊験あらたか小河内の金毘羅さん 昭和58年4月号

33.歴史散策の小道 阿保頓宮跡から七つ塚へ 昭和58年5月号

34.村の生活を守る境目塚 昭和58年6月号

35.堀抜水路と儀八翁 昭和58年7月号

36.滝の熊野三所神社 昭和58年8月号

37.阿保から老川如来さん参りの近道 八鉢道の今昔 昭和58年9月号

38.兼好ゆかりの薬師寺跡 昭和58年10月号

39.諸木の子安地蔵 昭和58年11月号

40.寿福の神さま下川原の弁天さん 昭和58年12月号